Non esistono trattamenti domestici o di facile applicazione per eliminarle, e sono presenti in molti più cibi di quanto immaginiamo. Alcune micotossine sono pure cancerogene. L’economia alimentare globalizzata non aiuta per niente, anzi… Ma l’alimentazione naturale può fare molto. Vediamo perché.

Segale cornuta

Capita sempre più spesso di sentire notizie di alimenti ritirati dal mercato perché contaminati da micotossine. Purtroppo la stampa tende a darne notizie molto, troppo allarmistiche sul momento e a dimenticare poi tutto nel medio-lungo periodo, come se passata l’emergenza svanissero per magia e tutto tornasse puro. Nonostante il mirino della ricerca le abbia inquadrate e messe a fuoco da pochi decenni, le micotossine fanno invece danni da sempre e senza soste, e in molti casi hanno anche fatto prendere alla Storia direzioni inaspettate.

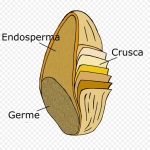

Come nel 1722, quando Pietro il Grande, zar di tutte le Russie, cavalcava baldanzoso verso le coste del mar Nero, forte dei successi delle precedenti campagne belliche. Era certo di poter sottrarre agli ottomani il dominio dei porti turchi e lo sbocco sul mare, ma sulle rive del Volga il suo esercito venne colpito da una strana epidemia: secondo le cronache ai soldati, in preda alle allucinazioni e dopo una fulminante cancrena, si staccavano mani e piedi dal corpo. Il contingente venne decimato, lo zar si salvò per il rotto della cuffia, la “Campagna Persiana” (che finì per essere l’ultima di Pietro il Grande) venne annullata e gli equilibri geopolitici stravolti. Un danno immenso per l’Impero Russo causato da un piccolo insignificante fungo, la Claviceps purpurea, responsabile della celebre segale cornuta, così chiamata per via del cornetto grigiastro (il corpo del fungo) che si forma sulla spiga dei cereali colpiti, come potete ammirare nella foto di apertura. Un danno di poco conto per i semi, ma dagli effetti devastanti su chi consuma i chicchi contaminati dalle micotossine prodotte dal fungo, chicchi con i quali i soldati avevano preparato il pane che li aveva poi avvelenati. Ricchissime di alcaloidi estremamente tossici, di cui alcuni simili all’allucinogeno acido lisergico (vedi LSD), queste tossine sono neurotossiche, provocano allucinazioni e alterano la coscienza, e se consumate oltre una certa quantità causano anche una violenta vasocostrizione periferica in seguito alla quale gli arti necrotizzano rapidamente con frequente distacco delle dita (e quella volta la contaminazione doveva essere veramente alta). La sindrome è nota come ergotismo (ergot, sperone, è il nome comune che viene dato alla Claviceps p.) e non è stata l’unica volta in cui la Storia ne ha subìto le conseguenze. Le stesse alterazioni neurologiche, a giudizio di alcuni storici, sono state alla base dell’esacerbarsi delle sommosse che portarono nel 1789, solo una settantina di anni dopo, alla Rivoluzione Francese: i cereali, che scarseggiavano in seguito a ripetute carestie, venivano consumati anche se infestati dall’ergot, la segale cornuta. Molti manifestanti, intossicati, divennero incoscienti, allucinati, irascibili e più spavaldi del solito nell’affrontare, forconi alla mano, i nobili e i loro soldati, e le sommosse finirono per diventare uno dei maggiori cambiamenti sociali della storia.

Di contaminazione in contaminazione si intuì sempre più la responsabilità di queste muffe in queste strane epidemie, ma solo negli anni ’60 la ricerca fu in grado di isolare i responsabili. Il casus belli fu una vasta epidemia mortale che proprio nel 1960 colpì numerosi allevamenti, soprattutto avicoli, in Gran Bretagna. Decine di migliaia di tacchini e polli ci lasciarono le proverbiali penne ma questa volta, indagando a fondo e incrociando i dati, la causa fu evidente: una gigantesca partita di farina di arachidi (si dice proveniente dal sudamerica) usata come mangime era stata contaminata dalle tossine prodotte da un fungo, l’Aspergillus flavus, che provocavano una rapida quanto nefasta necrosi epatica. Queste molecole tossiche, dalle iniziali del fungo che le produceva, furono chiamate Aflatossine, e in quel momento inizia la storia delle micotossine.

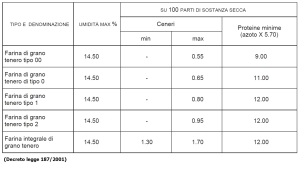

Da allora la ricerca si è fatta più serrata, le tecniche di rilevamento delle micotossine si sono affinate ma la situazione è parsa via via tutt’altro che tranquillizzante. I livelli di micotossine negli alimenti sono diventate lo spauracchio di produttori e consumatori: la paura di danni economici per i primi, di danni alla salute per i secondi. Ma se ne parla ancora troppo poco, a detta di molti esperti è un problema ampiamente sottovalutato. Ogni tanto si legge di partite di latte contaminate da aflatossine ritirate dal mercato, o di interi silos di mais che finiscono nelle centrali a biomassa come combustibile perché rese inservibili dalle fumonisine. Ma quello che al pubblico passa poco è la percezione di quanto queste contaminazioni siano endemiche. Qualche anno fa il “Il Salvagente” pubblicò una celebre inchiesta sulla pasta nei formati usati spesso dai bambini (1), nella quale i livelli di ocratossine e deossinivalenolo (altre due micotossine) erano tutt’altro che tranquillizzanti, e periodicamente pubblica i risultati delle indagini –autofinanziate- sul latte, spesso non immune da aflatossine. I produttori, dall’altro lato, tendono a glissare e a minimizzare, chiedendo per contro addirittura l’innalzamento delle soglie di legge (vedi in fondo le immagini estratte da riviste del settore (4)). Il 2012, per il mais, è stato un anno terribile: a causa della stagione siccitosa, che ha stressato le piante, i livelli di aflatossine sono allarmanti. Forse peggio della pur grave situazione del 2003, o del 2005, anno in cui a causa delle fumonisine il 75% del mais italiano era oltre i limiti di legge, e addirittura il 45% li superava di oltre tre volte (dati del Ministero della Salute (2)). Chiediamoci: qualche giornale ha fatto inchieste serie sui mangimi a base di mais che dall’autunno del 2012 gli allevamenti stanno somministrando agli animali (vacche, manzi, polli e chi più ne ha più ne metta)? Gli effetti “a sorpresa” li vediamo poi sul latte ritirato dal mercato, ma per gli addetti ai lavori la situazione era più che prevedibile…

D’altra parte le “moderne” tecniche di produzione su larga scala, che fanno dei cereali una commodity come tante (3), non aiutano di certo, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare. Un giorno possiamo mangiare pasta prodotta con grano duro proveniente dal Canada, e l’indomani (stessa marca, ma lotti diversi) con grano duro coltivato in Russia. Cereali che percorrono migliaia di chilometri stipati in container o nelle stive delle navi e soggetti alle più disparate condizioni atmosferiche, premiati dal “mercato” più per il loro costo concorrenziale che per le caratteristiche di qualità. Fortunatamente i controlli, almeno qui in Italia, vengono fatti. Ma viene spontaneo chiedersi: vengono fatti sempre, su tutte le partite, per tutti gli importatori? Anche in questi tempi di crisi?

Dopo questa catilinaria sulle politiche commerciali della globalizzazione, passiamo alla parte più scientifica: quante e quali sono le micotossine, quanto sono pericolose, come e perché possono farci male e soprattutto con quali meccanismi? E’ possibile limitare i danni? Fortunatamente la risposta è sì.

Cosa sono. Le micotossine sono molecole prodotte da una manciata di differenti muffe (dunque funghi) dei generi Aspergillus, Fusarium, Pennicillium e da pochi altri di scarsa diffusione (Claviceps, Cladosporium, Rhizopus, …). Sono metaboliti secondari, cioè non sono indispensabili alla sopravvivenza e alla riproduzione del fungo, ma vengono eventualmente prodotte in certe condizioni favorevoli (umidità e temperatura elevate). Non tutti i funghi producono micotossine e nemmeno tutti quelli dei generi interessati, e non tutte le micotossine prodotte sono tossiche per l’uomo. Dal 1960 ad oggi sono state isolate e catalogate circa 300 micotossine, alcune delle quali estremamente pericolose perché classificate come “sicuramente cancerogene” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (classe 1), come le aflatossine, altre “possibilmente cancerogene” come ocratossine e fumonisine (classe 2B), e via via scendendo di tossicità fino a quelle “solo” neurotossiche. C’è da dire che, anche se ne sono state classificate così tante, di quelle 300, fortunatamente, avremo la probabilità di trovarne negli alimenti solo una dozzina, mentre la maggior parte è rara a trovarsi e frequenta per lo più i laboratori di ricerca dove le micotossine vengono studiate. Della allegra dozzina, invece, faremo un elenco dettagliato fra poco.

Dove si trovano. Le micotossine infestano svariati alimenti, e i funghi produttori si manifestano con muffe polverose bianche, verdi o nere. Non è detto che la presenza del fungo sia indice della presenza della micotossina, come non è detto che l’assenza di muffe garantisca la non-contaminazione: una volta rimosso il fungo le micotossine possono rimanere, e per di più ancora attive, per lungo tempo. Si possono trovare su tutti i cereali (mais in testa, riso ultimo della lista), sui semi oleosi (soprattutto arachidi e pistacchi di provenienza subtropicale), sul caffè, sul cacao, in molte spezie, sulla frutta essicata con tecniche non adatte, sulla frutta fresca (sì, anche su quella fresca, e sui loro derivati succhi e simili: ricordate gli omogeneizzati di frutta ritirati dal mercato anni or sono per le aflatossine?). Come contaminazione secondaria (nel senso che l’animale ha mangiato foraggi o mangimi contaminati e ce le passa) anche in latte, carni suine e più raramente uova. Le ocratossine possono infestare gli insaccati anche direttamente durante la stagionatura, se mal gestita. I funghi produttori prediligono i substrati di carboidrati e grassi. Si calcola che il 25% dei raccolti mondiali sia infestato da micotossine, mentre secondo dati Efsa il 70% dei mangimi per animali sarebbe, mediamente, contaminato (non per niente gran parte della casistica di studio proviene dalla medicina veterinaria).

Ruolo biologico. Lo scopo della produzione di micotossine da parte di alcuni funghi non è del tutto chiaro, anche se è probabile che sia un risultato evolutivo per la competizione del materiale organico su cui crescono, e che potrebbe fungere da cibo per altri organismi (pensiamo ai cereali ad esempio). In certe condizioni di temperatura e umidità, che potrebbero favorire la presenza di altri “concorrenti”, il fungo produce questi metaboliti tossici tendenti semplicemente a danneggiare l’avversario, sia esso un altro fungo, un batterio, un uccello o un mammifero. Nonostante si trovino, soprattutto in giro per il web, precisissimi quanto azzardati intervalli di temperatura, umidità e pH all’interno dei quali i funghi dovrebbero produrre micotossine, ci sono sempre state le classiche eccezioni, come micotossine prodotte a bassissime temperature (frigoriferi) o in ambienti relativamente asciutti, o condizioni favorevoli che non hanno poi dato esito ad alcuna contaminazione. E’ per questo che non daremo intervalli di temperatura, umidità e pH (e sarebbero anche troppo ampi, dunque inutili), poiché potrebbero dare false sicurezze. Ad esempio si sa che non sono mai state isolate aflatossine al di sotto dei 10° C, ma se la catena del freddo viene a mancare anche solo per qualche ora possiamo stare tranquilli? Con le tecniche moderne di coltivazione, trasporto e stoccaggio di massa, la contaminazione da micotossine è poi tutt’altro che diminuita. L’equilibrio evolutivo raggiunto in decine di migliaia di anni fra micotossine e uomo ne risulta stravolto a causa dei grossi cambiamenti alimentari e di produzione degli alimenti. E’ vero infatti che in Italia e in Europa possiamo ritenerci fortunati, con le normative molto severe su limiti e controlli, ma lo stesso non si può dire dei paesi in via di sviluppo, nei quali colture intensive e stoccaggi un po’ troppo disinvolti portano ad infestazioni all’ordine del giorno, e spesso quei paesi sono nostri grandi fornitori.

Come si misurano e limiti. Con il passare degli anni gli esami di laboratorio per accertare la presenza di una o più micotossine in una derrata alimentare si sono fatti più precisi, economici e sicuri. Ora anche un medio produttore può permettersi un test sui propri prodotti, con semplici kit. I test devono essere precisi anche perché le quantità sufficienti a generare sintomi acuti (rari) o cronici (quelli che ci interessano) sono veramente piccole. Sentirete parlare di micotossine misurate in:

- ppm: part per million, parti per milione. Corrisponde ai milligrammi per kg (mg/kg). Infatti in un chilogrammo ci sono un milione di milligrammi. Anche se sembra una quantità piccolissima, in realtà quando siamo a questi livelli la contaminazione è già grave.

- ppb: part per billion, parti per miliardo. Mille volte più piccola della precedente, corrisponde ai µg/kg (microgrammi per kg: in un kg ci sono un miliardo di microgrammi). E’ l’unità di misura più utilizzata.

- ppt: part per trillion, parti per trilione. Mille volte più piccola di ppb, un milione di volte più piccola di ppm, corrisponde ai nanogrammi per kg (ng/kg). In un chilo ci sono infatti mille miliardi (un trilione) di nanogrammi.

Vedremo i valori limite elencando le singole tossine, ma per avere un’idea si pensi che il limite europeo generico per l’aflatossina B1 (la più pericolosa) nei cibi è di 2 ppb, mentre per il latte l’aflatossina M1, anche se meno tossica, non può superare le 0.05 ppb, cioè 50 ppt. Sono quantità molto molto piccole, indice di quanto siamo pericolose. Sui limiti ci sono da dire due cose: la prima è che questi valori di soglia sono pensati per le singole micotossine, mentre non è rara l’infestazione contemporanea di più muffe. Un alimento con un valore inferiore al limite di legge per ogni infestante potrebbe essere pericolosissimo per via della somma dei valori delle singole micotossine, alcune della quali hanno effetti sinergici. La seconda è che questi limiti non sono sempre dettati da scrupoli sanitari. Da dati Efsa (European Food Safety Authority) scopriamo che benchè in Europa la normativa sia dettata da motivi di rischio sanitario (per fortuna nostra), in Nord America i valori sono decisi come equilibrio fra interessi economici dei produttori e rischi per la salute, portando all’assurdo che i limiti americani sono mediamente dieci volte superiori a quelli europei (ad esempio 20 ppb per gli alimenti in generale per le aflatossine contro i 2 ppb europei). Per queste ultime, classificate come sicuramente cancerogene, il limite logico sarebbe zero, ma ormai tutti si sono rassegnati al fatto che sia una situazione difficilmente raggiungibile, per come sono gestite le filiere alimentari di massa.

Meccanismi tossicologici. I meccanismi di tossicità delle micotossine si basano sul fatto che sono molecole di bassissimo peso molecolare (dunque, semplificando, “molto piccole”) e molto reattive con il materiale cellulare, reazione che può partire dalla membrana esterna e arrivare a danneggiare lo stesso DNA (e da qui la possibile cancerogenicità).

Gli organi bersaglio sono per la maggior parte quelli destinati a metabolizzare le sostanze esterne potenzialmente pericolose, come fegato, reni, polmoni, ma sono a rischio anche cuore e sistema nervoso. Una volta assorbite nel primo tratto dell’intestino, le micotossine finiscono velocemente nel fegato (l’organo più esposto perché attore principale della detossificazione), poi nei reni e via via negli altri organi. In molti casi l’organismo riesce a detossificare parte delle micotossine e formare metaboliti (spesso ancora tossici) che vengono poi espulsi tramite l’intestino (ad esempio attraverso la bile, se partono dal fegato) o i reni, ma anche dalle ghiandole mammarie (come le aflatossine AfM1 ed AfM2 che possono contaminare il latte), mentre una parte resta a far danni nei vari organi.

Un primo ordine di danni proviene (e questo capita per quasi tutte le micotossine) dallo stress ossidativo che questi metaboliti provocano sulle cellule. Ebbene sì, il danno più diffuso delle micotossine è essenzialmente di tipo ossidativo. Il meccanismo classico è di ossidazione dello strato lipidico (grassi) che protegge la cellula (perossidazione lipidica), con propagazione delle reazioni ossidative che può arrivare a danneggiare anche il DNA. Questo vale per quasi tutte le micotossine, anche le più blande, e già da questo si intuisce quale possa essere un valido aiuto: gli antiossidanti.

Un secondo, ma più micidiale, ordine di danni proviene dalle micotossine più pericolose (aflatossine e ocratossine) e passa addirittura attraverso i tentativi di detossificazione messi in atto dall’organismo, per lo più dal sistema del citocromo P450 (e che cavolo è?!?!? Spiegazione immediata in arrivo, non preoccupatevi). Per comprendere questi meccanismi è utile un rapido colpo d’occhio a quello che succede, in genere, quando una sostanza potenzialmente pericolosa entra in contatto con le nostre cellule, e questo capita continuamente. L’evoluzione ci ha aiutati a costruire un complesso sistema di enzimi e altri meccanismi per attaccare e detossificare queste molecole “straniere”: ce ne sono diversi, e il complesso del citocromo P450 è uno di questi (il nome deriva dalla fluorescenza che emette se colpito da luce ultravioletta con lunghezza d’onda di 450 nm). Si tratta di un insieme di proteine ad azione enzimatica, presente in quasi tutti gli organismi viventi, che agisce su una vastissima gamma di sostanze, ed è coinvolta anche nel trasporto e scambio di varie molecole fra la cellula e l’esterno, fra cui i farmaci. Generalmente, passando fra le grinfie del citocromo P450, le molecole pericolose ne escono trasformate in qualcosa di meno tossico, ma a volte il risultato è anche peggiore della partenza. Per questi rari casi esistono meccanismi successivi che prendono in mano la sporca faccenda. Nel caso delle nostre pericolose aflatossine, ad esempio, il citocromo P450 le trasforma in un ben più pericoloso epossido, una molecola molto più reattiva che è in grado di creare addotti covalenti con il DNA (cioè a causa della molecola che ne inquina la catena, parti del DNA si danneggiano portando a mutazioni, anche cancerose). A questo punto ci può salvare solo la cavalleria, e infatti entra in gioco il meccanismo di emergenza, guidato dall’enzima glutatione S-transferasi (GSTs), coinvolto con il glutatione (GSH) e quindi con i meccanismi antiossidanti endogeni (ricordate?), che riconduce l’epossido a più miti consigli.

Ma qui, come nei migliori racconti di thriller, c’è il colpo di scena che rimette tutto in gioco: l’enzima GSH S-transferasi non è presente allo stesso modo in tutte le specie animali, ed ha una certa variabilità d’azione, anche individuale. Si pensa sia questo il motivo per cui aflatossine e ocratossine abbiano effetti diversi, più o meno gravi, a seconda della specie. Ad esempio il ratto e il topo, apparentemente molto vicini, reagiscono in maniera diametralmente opposta: al ratto basta una quantità irrisoria di aflatossina per sviluppare il cancro al fegato, mentre il topo ne è quasi completamente immune, anche a dosi più alte. La differenza sta proprio nella diversa quantità di GSH S-transferasi, molto elevata e più efficiente nel topo, povera nel ratto. Una cosa simile accade per le scimmie (GSTs più attivo, e questo fa ben sperare per l’uomo), e in più si è visto che somministrando ai ratti farmaci che aumentano la produzione di GSTs essi diventano resistenti all’aflatossina, mentre se priviamo i topi del prezioso enzima i poverini si ammalano alla velocità della luce.

A questo punto il discorso si fa complicato (e pure noioso, direte voi, ma serve a capire come ci fanno male e come difenderci) e per di più le ricerche, recenti, sono ancora per strada. Si cerca di capire quanto un buon sistema antiossidante endogeno ed esogeno, se efficiente e ricco di munizioni, aiuti le nostre difese a neutralizzare le micotossine, e quanto l’abbondanza di quelli alimentari aiuti quelli endogeni. Sappiamo infatti che per l’efficacia e la sinergia del sistema, oltre agli antiossidanti auto-prodotti dall’organismo (endogeni) come il GSH, per il supporto sono molto importanti anche quelli esogeni, che vengono cioè dall’esterno, e quindi dagli alimenti, e questi a loro volta formano una rete di protezione efficace se sono numerosi, vari e abbondanti. Condizione raggiungibile, come volevasi dimostrare, consumando molta verdura cotta e cruda, legumi, frutta, semi oleosi, cereali integrali. La strada, secondo le ricerche, promette bene, e va nella direzione dell’alimentazione naturale.

Per concludere questa parte sui meccanismi tossicologici delle micotossine può essere utile sapere che dalle ricerche risulta protettivo solo un trattamento precedente al contatto con le tossine, e quindi preventivo, mentre sembrano del tutto inefficaci i trattamenti contemporanei o peggio successivi. Questo sembra dovuto al fatto che per contrastare efficacemente le micotossine gli antiossidanti devono avere il tempo di raggiungere le parti della cellula (citoplasma e membrana) dove si svolgerà la battaglia e rimanervi in abbondanza, e questo sottolinea l’importanza di una alimentazione e di uno stile di vita corretto che siano continuativi e costanti.

Tecniche di contrasto. Come dicevamo all’inizio, le micotossine sono in genere estremamente resistenti alle alte temperature (denaturano oltre i 220-240° C), dunque la cottura non fa nulla. Solo la tostatura ha, nel caso del caffè, effetto ad esempio sulle ocratossine, ma come si intuisce si tratta di un trattamento estremo. Ma ci sono tecniche, più o meno convenienti, che vengono usate in fase di produzione e stoccaggio (tralasciamo quelle veramente eccessive come irraggiamento con i raggi gamma o simili), che è bene conoscere:

- trattamenti antifungini alle colture, che di contro implicano un massiccio uso di pesticidi, per impedire alle muffe di colonizzare i campi.

- trattamenti antiparassitari contro gli insetti che, banchettando fra i chicchi, rovinano le cariossidi favorendo le muffe nell’attacco dei semi. Avrete certamente sentito parlare della piralide, la simpatica farfalla che, allo stato di larva, scava gallerie nelle pannocchie di mais nelle quali i funghi produttori di fumonisine e aflatossine si trovano poi meglio che in hotel. Anche questi trattamenti portano però ad un massiccio uso di pesticidi.

- uso di colture transgeniche o OGM, che esprimono geni produttori di sostanze tossiche o repellenti per gli insetti. Ad esempio il celebre mais BT, portatore di un gene del Bacillus thuringiensis (da cui il nome) che produce una tossina ostile ad alcuni lepidotteri fra cui la piralide, o al recente mais OGM con geni tratti da due funghi e un batterio produttori di enzimi che degradano completamente le fumonisine. I risultati di queste tecniche sono controversi, in quanto nonostante l’infestazione in campo sia anche dalle dieci alle cento volte inferiore, non si capisce come mai alla fine il mais prodotto dove queste varietà sono più utilizzate risulti ugualmente contaminato.

- utilizzo di organismi competitori delle muffe produttrici, come altre muffe della stessa specie ma esenti da micotossine. Ad esempio esiste in commercio un ceppo di Aspergillus flavus appositamente allevato (AF36), che non produce aflatossine, viene aggiunto alle sementi e, se le condizioni ambientali diventano favorevoli ai funghi, almeno la coltura è infestata da una muffa innocua che rimpiazza quella pericolosa, e una volta eliminata la muffa il prodotto è “commestibile”.

- (andiamo ora sul verde & sostenibile) prevenzione delle situazioni a rischio, con tecniche colturali adatte. Qui il discorso diventa anche di metodo, poiché richiede di coltivare piante solo nelle zone e nei climi adatti, con colture non intensive e da parte di agricoltori non improvvisati, dell’ultima ora o attirati solo dal business (come purtroppo è accaduto: giovani rampanti che, attirati dai rimborsi europei, sono saltati sul trattore e hanno seminato di tutto anche dove non si poteva, coprendo i campi di chimica). Utilizzo oculato dell’irrigazione: sia la siccità che la troppa acqua rovinano la parte esterna del seme (altrimenti piuttosto resistente) rendendolo vulnerabile alle muffe. Trebbiatura dei cereali più lenta (e dunque più costosa) e con regolazione delle trebbiatrici in modo da non rovinare i chicchi. Tutte tecniche malviste dall’agricoltura di larga scala che vuole grandi volumi e velocità di produzione.

- diluizione di partite contaminate con partite sane (tecnica per lo più vietatissima in Europa, ma scommetto più tollerata altrove) per abbassare i valori medi di micotossine presenti nelle prime.

- utilizzo di appositi batteri o enzimi che, una volta che il raccolto è nel silos ed il danno è fatto, attaccano direttamente la micotossina e la degradano. Purtroppo la tecnica ancora non ha risolto il fatto che sovente viene rovinato anche il prodotto da decontaminare, modificandone consistenza, odore, colore e sapore (insomma un disastro). In genere il tutto finisce poi come ingrediente di mangimi.

E noi, da parte nostra, cosa possiamo fare? Visto che non possiamo coltivarci da soli i cereali e tutto il resto, e non possiamo neanche controllare tutti i chicchi uno per uno, dobbiamo rassegnarci ad una seppur minima presenza di micotossine in quello che acquistiamo, di tanto in tanto, confidando sugli effettivamente serrati controlli della normativa italiana ed europea e sulle filiere corte. Ma qualche attenzione in più ci può stare. Ad esempio, seguendo i dettami dell’alimentazione naturale, l’uso di chicchi di cereali interi per zuppe, minestre, muesli consente un più facile controllo visivo: un sacchetto con chicchi ammuffiti è evidente. Più difficile il controllo dei cereali se questi sono annegati, come impalpabili farine, nei vari alimenti industriali dalle lunghe liste di misteriosi ingredienti. Se vediamo che una parte di cereali è ammuffita conviene, purtroppo e per sicurezza, buttare anche il resto: abbiamo visto infatti che le micotossine possono essere anche dove la muffa non c’è più. Conoscendo ora quali sono i meccanismi tossicologici delle micotossine, abbondiamo nell’uso di verdure e legumi, frutta e semi oleosi, fonti di preziosissimi antiossidanti. Manteniamo uno stile di vita attivo, poiché come ricorderete la produzione degli antiossidanti endogeni è stimolata dalla moderata attività fisica. E’ bene sapere che l’alcol aggrava, nel fegato, una eventuale presenza di aflatossine od ocratossine, in quanto stimola l’azione del citocromo P450, e dunque la produzione dell’epossido che ne deriva.

Infine, ragioniamo con la nostra testa: si sente spesso dire che il mais OGM sia l’unico modo per abbattere le micotossine, ma allora non ho capito perché in nordamerica, dove viene usato massicciamente, i livelli di micotossine sono comunque alti. I cereali a filiera corta e bio, invece, possono essere più controllati e godere di protezioni “naturali”: ad esempio anche la piralide ha i suoi predatori, se questi ultimi non vengono falcidiati da chili di pesticidi. Pensiamoci. Di principio non sono contrario agli OGM, se fossero fatti con criterio (pilotare e velocizzare la selezione naturale). Sono contrario invece alla stupidità del profitto a tutti i costi.

Ed ora, per concludere, ecco una carrellata delle micotossine di cui si sente più parlare, partendo dalle più pericolose e con qualche dato, apparentemente didascalico ma utile soprattutto per ricerche successive e più approfondite, a chi interessa. Spero che dopo la lettura (e per me la scrittura) di questo post avremo soprattutto più elementi per continuare ad informarci.

AFLATOSSINE (AfB1, AfB2, AfG1, AfG2, AfM1, AfM2, aflatoxicol, AfQ1, … ce ne sono una quindicina). Sono prodotte da funghi del genere Aspergillus: Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus. Sono le più pericolose (classificate dallo IARC, come dicevamo, in classe 1 -sicuramente cancerogene per l’uomo-), soprattutto la B1. Oltre che cancerogene e tossiche per il fegato sono anche immunotossiche e mutagene. Se vengono illuminate da luce ultravioletta con lunghezza d’onda di 360 nm emettono diverse fluorescenze, che possono essere blu o verdi. Da qui le sigle che riportano B (blue) o G (green). Le sigle con M indicano quelle metabolizzate e che si trovano soprattutto nel latte (milk). Chimicamente sono derivati della cumarina, e infestano cereali, semi oleosi, alcuni legumi (fra cui le arachidi), spezie, ma anche frutta essicata e non, e sono molto termoresistenti.

- AfB1, AfB2: essendo le più pericolose i limiti per gli alimenti sono bassissimi: in media 2-4 ppb (4 come somma di B1 e B2).

- AfG1, AfG2: sono prodotte dal solo Aspergillus parasiticus. Limiti: 2-4 ppb.

- AfM1, AfM2: sono i metaboliti idrossilati che l’organismo (ad esempio di mammiferi o uccelli) produce durante la detossificazione di AfB1 e AfB2 rispettivamente. Sono meno pericolose delle AFB e AFG (hanno un potere cancerogeno del 95% minore rispetto alla AFB1) ma i limiti sono lo stesso molto restrittivi (ad esempio 0.05 ppb per il latte, qui in Europa). Serve una contaminazione nei mangimi con AFB1 o AFB2 di circa 200 ppb per ottenere, dopo 24 ore, 1 ppb nel latte.

- Aflatoxicol, AfQ1, AfP1 e altri derivati delle aflatossine “nobili”: le riportiamo per completezza perché a volte vengono citate, anche se sono per lo più metaboliti prodotti (anche nell’uomo) partendo dalla AfB1 in seguito all’intervento del citocromo P450 (e meccanismi successivi) in fegato e tenue ed escrete per lo più con le feci, e sono ritenute ormai non più tossiche.

OCRATOSSINE (OtA, OtB). Sono prodotte dai funghi Pennicillium viridicatum e Aspergillus ochraceus. Lo IARC le classifica nella classe 2B (possibile cancerogeno per l’uomo) e sono anche nefrotossiche (reni, il principale organo bersaglio), immunotossiche e teratogene (provocano malformazioni fetali). I limiti per gli alimenti sono in media di 3 ppb, e scendono a 0.5 ppb negli alimenti per bambini sotto i tre anni. Sono anch’esse, come le aflatossine, derivate della cumarina e infestano parecchi alimenti, soprattutto cereali e legumi. Come per la aflatossine, i metaboliti derivanti dai tentativi di detossificazione dell’organismo sono o meno tossici (e vengono eliminati con urina e feci), o seguono la via del citocromo P450 con metaboliti molto reattivi dai quali deriva la probabile azione cancerogena. Denaturano solo oltre i 220-240 ° C.

FUMONISINE. Sono prodotte da funghi del genere Fusarium: Fusarium moniliforme e Fusarium proliferatum. Sono classificate anch’esse nella classe 2B (possibile cancerogeno per l’uomo) e sono state isolate solo nel 1988. Sono inoltre epatotossiche (fegato) e immunotossiche, e in misura minore nefrotossiche e cardiotossiche (per inibizione dell’azione degli ioni calcio nel muscolo cardiaco). Nonostante ne facciano una più di Bertoldo sono tuttavia circa 1000 volte meno tossiche di aflatossine ed ocratossine, infatti i limiti sono 1000 volte più elevati. Erano di 2000 ppb fino al 2007 ma poi sono stati alzati a 4000 ppb dopo varie pressioni del comparto agricolo. Per i bambini piccoli il limite è rimasto invece a 200 ppb. La temperatura le denatura solo oltre i 220° C e hanno una struttura simile alla sfingosina, molecola prodotta dall’organismo che fra le altre funzioni è un antitumorale endogeno. Questa similitudine ha l’effetto di inibire la sua sintesi, privando l’organismo del suo potente effetto protettivo e sembra essere la causa della loro possibile cancerogenicità.

ZEARALENONE (conosciuto anche come ZEA o micotossina-F2). E’ prodotto dal genere Fusarium: Fusarium graminearum, F. culmorum e F. equiseti e infesta soprattutto i cereali, con il testa il solito mais. E’ considerato poco tossico, e questa micotossina ha per lo più un effetto ormone-simile con il risultato di alterare il ciclo riproduttivo, e infatti la medicina veterinaria ne se qualcosa per i danni prodotti negli allevamenti in seguito all’utilizzo di mangimi contaminati, aggravati dalla ventilata possibilità di un suo passaggio nel latte. Come effetto più subdolo sembra possa agire da promotore o co-carcinogeno per il cancro alla cervice uterina ed è sospettato di essere teratogeno (danni al feto).

TRICOTECENI (DON, T-2, HT-2). Prodotti dal genere Fusarium: Fusarium culmorum, F. graminearum, F. poae, F. sporotrichioides. Sono un gruppo di tossine che infestano i cereali e i legumi, spesso divise in tricoteceni di tipo A e tipo B (i primi per lo più prodotti in campo durante la coltivazione, i secondi in stoccaggio). Comprendono:

- Deossinivalenolo (DON, di tipo B), conosciuto anche come vomitossina per l’effetto di “rifiuto del cibo” che provoca negli animali d’allevamento. I limiti per l’uomo sono fissati in 750 ppb (che scendono a 200 ppb per gli alimenti destinati ai bambini piccoli).

- NIvalenolo (tipo B), per lo più immunotossico (causa scarsa resistenza alle infezioni).

- Tossine T-2 e HT-2 (tipo A), prodotte da F. poae e sporotrichioides, sono epatotossiche e neurotossiche.

I tricoteceni sono sinergici con lo zearalenone, del quale potenziano gli effetti e con il quale infestano spesso contemporaneamente le stesse derrate.

PATULINE. Prodotte dai generi Pennicillium, Aspergillus, Byssochlamys. Infestano la frutta e i cereali, ma sono conosciute soprattutto per la contaminazione delle mele e altra frutta fresca (nell’ottica degli alimenti per i bambini molto piccoli come mousse o succhi di frutta). Resistono alle alte temperature fino a circa 110° C, la pastorizzazione (70-75° C) fa loro un baffo ma vengono inattivate dalla fermentazione alcolica (mele -> sidro). Sono epatotossiche e i limiti in Europa sono di 25-50 ppb (alimenti solidi o liquidi) e 10 ppb per i bambini piccoli. Negli anni ’40 era stata isolata ed utilizzata come antibiotico dal genere Pennicillium, salvo scoprirne poco dopo la tossicità.

RUBRATOSSINA. Prodotta da Pennicillium rubrum e Pennicillium purpurogenum, è epatotossica e infesta i cereali.

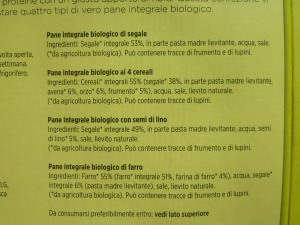

ERGOTINE. Prodotte da Claviceps purpurea. Chiudiamo idealmente con queste tossine con le quali abbiamo iniziato, di solo apparente scarsa tossicità, per lo meno a basse dosi (alle quali la sua neurotossicità si esprime come un potente allucinogeno). Ad alte dosi come abbiamo visto può avere effetti ben più gravi per via della vasocostrizione che impedisce al sangue di irrorare le estremità, che necrotizzano facilmente. Nonostante siano associate alla segale, per via della segale cornuta, contaminano anche gli altri cereali. I lori effetti sono dovuti ad una serie di alcaloidi (ergometrina, ergotossina, ergotinina, ergometrinina, ergotamina) che idrolizzano in acido lisergico, il responsabile della tossicità finale. Oggi sono meno diffuse per i maggiori controlli sui semi nelle fasi precedenti la macinazione, nelle quali la presenza del fungo è evidente (vedi foto iniziale).

Ultimo aggiornamento: gennaio 2016

————————————————————————

(1) Il Salvagente, numero 20 del 20-27 maggio 2010

(2) Link al documento che contiene vari dati del Ministero della Salute (2007)

(3) Commodity: è uno degli aspetti più evidenti della globalizzazione: si definisce in questo modo un bene così standardizzato che non importa chi sia il singolo produttore, e che si scambia sui mercati con quotazioni simili alla borsa. E’ indifferente che lo zucchero venga dal Canada o dalla Cina, visto che è considerato assolutamente identico. Sono ormai diventati commodities, oltre ai cereali e alle loro farine, il latte e molti altri alimenti.

(4) Chi consuma vorrebbe limiti più bassi, chi produce più alti. Ma, almeno per questa volta, in medio non stat virtus…

L’agricoltura chiede limiti più alti

Aflatossine 2012, un anno difficile

Per il momento resistiamo